EU beteiligt sich an Planungskosten für Schienenausbau zwischen Berlin-Spandau und Nauen mit 7,3 Millionen Euro

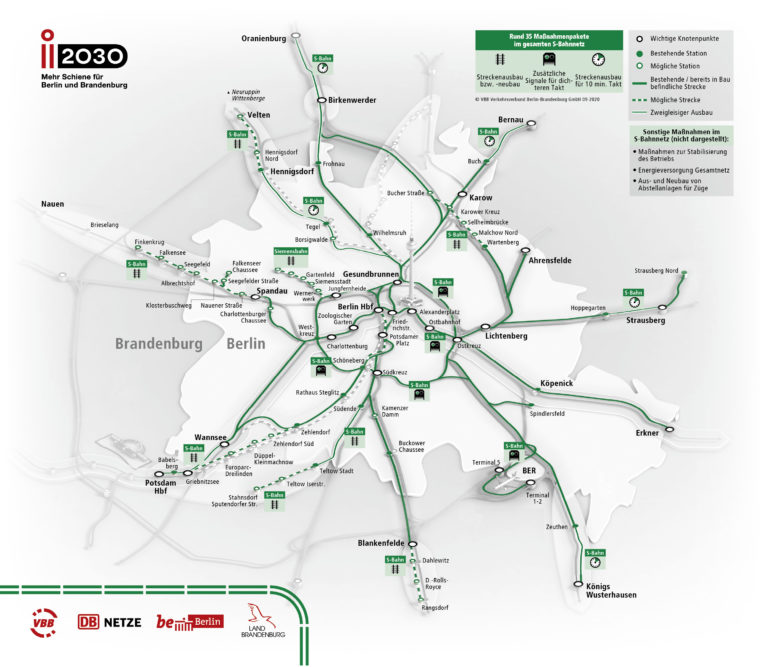

Die EU hat im Rahmen des Infrastruktur-Förderprogramms „Connecting Europe Facility (CEF)“ die Förderung zum Ausbau der Hamburger Bahn zwischen Berlin-Spandau bis Nauen bestätigt, nachdem die beiden Länder Berlin und Brandenburg im August bereits die Finanzierungsvereinbarung für die Vorplanung unterzeichnet haben. Das Vorhaben gehört zum Schienenausbauprojekt i2030, in dem sich Berlin und Brandenburg, die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zusammengeschlossen haben, um mehr und bessere Schienenverbindungen für die gesamte Hauptstadtregion zu schaffen.

18. Dezember 2020

CEF ist ein zentrales Förderinstrument der EU, um den Ausbau von hochleistungsfähiger Infrastruktur in Europa zu fördern. Ein Großteil des Güter- und Personenverkehrs soll dabei auf die Schiene verlagert werden.

Im Frühjahr 2020 haben die Länder Berlin und Brandenburg in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) den Antrag auf Förderung des Ausbaus der Strecke zwischen Berlin-Spandau und Nauen bei der EU eingereicht. Mit dem bewilligten Förderbescheid stehen nun zunächst 7,3 Millionen Euro EU-Mittel für die Vorplanung zur Verfügung. Insgesamt belaufen sich die Planungskosten auf 23 Millionen Euro. Die restlichen Kosten werden durch die beiden Länder abgesichert.

Die Strecke zwischen Berlin-Spandau und Nauen liegt auf dem transeuropäischen Nordsee-Ostsee-Korridor, dessen weiterer Ausbau prioritäre Zielstellung auf europäischer Ebene ist. Er steigert die Wettbewerbsfähigkeit der Hauptstadtregion sowie die Wirtschaftsbeziehungen im gesamteuropäischen Raum. Die Hamburger Bahn hat im Fern-, Güter- und Regionalverkehr schon heute eine große Bedeutung. Im Schienengüterverkehr ist sie eine der wichtigsten Seehafen-Hinterland-Strecken und dient der Güterabfuhr vom Hamburger Hafen Richtung Ostdeutschland, Polen, Tschechien und darüber hinaus. Im Fernverkehr verbindet sie die beiden größten Städte Deutschlands, Berlin und Hamburg ab 2021 im 30-Minutentakt.

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin:

„Die EU-Förderung bestätigt, wie richtig und vorausschauend unsere Entscheidung ist, den Schienenausbau der Metropolregion als gemeinsames Projekt beider Länder mit der Bahn und dem VBB voranzubringen. Mit dem sechsgleisigen Ausbau des Nadelöhrs Spandau-Nauen versorgen wir nicht nur die zahlreichen Pendler*innen aus dem Nordwesten Berlins, wir stärken auch die Anbindung an Hamburg und entlasten den Güterverkehr für den nördlichen transeuropäischen Raum. Der Verkehr, für den bislang nur zwei Gleise zur Verfügung stehen, soll künftig möglichst je zwei eigene Gleise für die S-Bahn, den Regionalverkehr und den Fernverkehr erhalten.“

Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung:

„Ich freue mich, dass die Europäische Union die CEF-Mittel für den Ausbau der Strecke Berlin-Spandau – Nauen freigegeben hat. Das ist ein wichtiger Schritt, um klimafreundliche und zukunftssichere Mobilität in Berlin und Brandenburg und damit auch das wirtschaftliche Wachstum in beiden Ländern weiter voranzubringen. Die EU erkennt mit ihrer Förderung an, was wir schon lange wissen: Die Strecke hat nicht nur große Bedeutung für die vielen Pendlerinnen und Pendler in der Hauptstadtregion und den Fernverkehr zwischen Berlin und Hamburg, sondern auch für den europäischen Bahnverkehr. Deshalb unterstützt das Land Brandenburg ihren Ausbau und das gesamte Projekt i2030 mit Landesmitteln sowie als Partner dieser wichtigen Initiative. Die Hamburger Bahn hat für das Land Brandenburg zudem im Zusammenhang mit der Umsetzung des Deutschlandtakts eine hohe Bedeutung. Hierzu sind wir in intensiver Abstimmung mit dem BMVI – vor allem zum Ausbau des Knoten Wittenberge.“

Roger Lewandowski, Landrat des Landkreises Havelland:

„Besonders der viergleisige Ausbau der Fern- und Regionalbahnstrecke zwischen Berlin-Spandau und Nauen ist für den Landkreis Havelland von großer Bedeutung. Mit einer Verdichtung des Regionalbahnverkehrs kann man hier der gesteigerten Fahrgastnachfrage gerecht werden und für eine Entspannung in den Hauptverkehrszeiten sorgen. Das ist eine hervorragende Nachricht für alle Pendlerinnen und Pendler, die täglich auf dieser Strecke unterwegs sind. Nach der Vorplanungsphase müssen dann aber auch zügig die nötigen Entscheidungen getroffen werden, um dann so schnell wie möglich mit der Umsetzung des Vorhabens beginnen zu können.“

Helmut Kleebank, Bezirksbürgermeister des Berliner Bezirks Spandau:

„Endlich werden der Ausbau des Regionalverkehrs und die Verlängerung der S-Bahn in Richtung Havelland konkret. Nur mit diesen beiden Maßnahmen kann der tägliche Verkehrskollaps auf Spandaus Straßen im Berufsverkehr erfolgreich bekämpft werden. Und ein Gebot der Stunde ist es wegen der notwendigen CO2-Reduzierung sowieso. Die Finanzierungszusage der EU untermauert m. E. die Notwendigkeit, dieses Vorhaben mit Tempo voranzutreiben.“

Die Vorplanung für den i2030-Korridor wird bis Ende 2023 andauern. Derzeit läuft die EU-weite Ausschreibung für das Planungsbüro, damit im kommenden Jahr die vertiefenden Planungen beginnen können. Ziel ist es, konkretere Angaben zu Kosten und Dauer der Umsetzung zu ermitteln. Die Vorplanung wird eine Vorzugsvariante ermitteln, die letztlich in einem Planfeststellungsverfahren fixiert werden kann. Innerhalb des Planungsprozesses werden die betroffenen Bürger*innen und Anrainerkommunen frühzeitig einbezogen.

Projektumfang:

1. Ausbau zwischen Berlin Spandau und Nauen:

– Fernbahnausbau mit einer 4-Gleisigkeit (derzeit 2-gleisig)

– Verlängerung der S-Bahn nach Finkenkrug mit und ohne Abzweig zur Falkenseer Chaussee

2. Erweiterung des Fernbahnhofs Berlin Spandau

– Errichtung zweier zusätzlicher Bahnsteigkanten auf der südlichen Seite

– Errichtung von zwei zusätzlichen Kreuzungsbauwerken

– Ergänzung von Weichenverbindungen

Schnelle Verbindungen,

pünktliche Züge,

mehr Platz in der Bahn:

Attraktiveres Bahnangebot