Berliner S-Bahn: Länder finanzieren Planungskosten für Verbesserungen im Berliner S-Bahnnetz

Länder Berlin und Brandenburg unterzeichnen Sammelvereinbarung mit Deutscher Bahn • Maßnahmenpaket von 35 Einzelprojekten wird vorangetrieben

26. Februar 2021

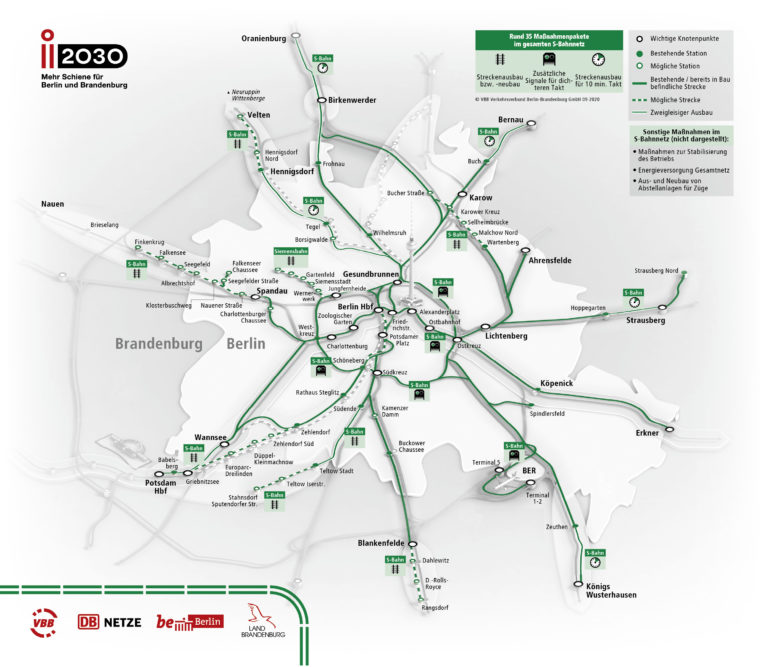

Die Länder Berlin und Brandenburg haben eine Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn für die nächsten Planungsschritte zur Weiterentwicklung und Engpassbeseitigung im Netz der Berliner S-Bahn unterzeichnet. Das Maßnahmenpaket umfasst rund 35 Einzelmaßnahmen, die in den nächsten Jahren geplant und umgesetzt werden sollen. Für die kommenden Projektplanungen stehen zunächst insgesamt rund 30 Mio. Euro Landesmittel zur Verfügung. Der Netzausbau ist Bestandteil des Infrastrukturprojektes i2030, in dem sich die Länder Berlin und Brandenburg, die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zusammengeschlossen haben. Für die gesamte Hauptstadtregion sollen damit mehr und bessere Schienenverbindungen geschaffen werden.

Die 35 einzelnen infrastrukturellen Maßnahmen, zu denen sich die i2030-Partner verständigt haben, sind zur Bestellung zusätzlicher Verkehrsleistungen, zur Verbesserung der Betriebsqualität und für die geplanten Streckenausbauten im Berliner S-Bahnnetz

erforderlich. In der nun geschlossenen Sammelvereinbarung werden alle Maßnahmen der Vor- bis hin zur Genehmigungsplanung geregelt. Im ersten Teilpaket stehen nun mit dieser Finanzierungsvereinbarung insgesamt 30 Millionen Euro zur Weiterführung der Konzeption von zehn Einzelmaßnahmen bereit. Diese Mittel werden in den kommenden Jahren für die Vorbereitung weiterer Schritte innerhalb der Sammelvereinbarung aufgestockt.

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin:

„Die Verbesserungen auf Berlins S-Bahn-Strecken sind das Herzstück des i2030-Infrastrukturprojekts für die Hauptstadtregion. In den nächsten Jahren werden Hunderte neuer moderner Wagen auf den Strecken fahren, die eine viel engere Taktdichte im S-Bahn-Verkehr ermöglichen. Gerade deshalb sind die geplanten Erweiterungen und Optimierungen in der Schieneninfrastruktur so wichtig. Zusätzliche Stationen zählen genauso dazu wie neue Weichenverbindungen, Abstellanlagen und eine stabile Energieversorgung. Es geht um ein verlässliches, deutlich attraktiveres Angebot für leistungsfähige und umweltfreundliche Mobilität in Berlin und Brandenburg.“

Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg:

„Zusammen gestalten wir den Nahverkehr der Zukunft. Wir wollen die Mobilität weiter verbessern und setzen dabei auch auf die S-Bahn. Gerade für die dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Hauptstadtregion ist sie als wichtiges Bindeglied zwischen Brandenburg und Berlin schon jetzt essenziell. Damit noch mehr Menschen auf das klimafreundliche Verkehrsmittel umsteigen, wollen wir Engpässe beseitigen und die Qualität des S-Bahn-Angebots weiter verbessern. So tragen wir dazu bei, die wachsenden Pendlerströme nach und aus Berlin zu entzerren und die Verkehrswende voranzubringen.“

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für das Land Berlin:

„Die Deutsche Bahn hat die Berliner S-Bahn mit der Qualitätsoffensive „S-Bahn Plus“ in den letzten Jahren auf ein neues Niveau der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gebracht. 97,1 % Pünktlichkeit in 2020 sind ein neuer Spitzenwert. Um das System noch weiter zu verbessern, sind nun umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur unumgänglich. Die Mobilitätswende ist in vollem Gange und dafür brauchen wir im S-Bahnnetz zusätzliche Gleise, Bahnsteigkanten und Abstellanlagen. In dem Gemeinschaftsprojekt i2030 der Länder Berlin, Brandenburg und der DB nimmt das S-Bahnpaket deshalb eine prominente Stelle ein. Die Planungen können jetzt neue Fahrt aufnehmen. Am Ende werden unsere Fahrgäste durch dichtere Takte, längere S-Bahnzüge und neue Verbindungen profitieren.“

VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel:

„Die Berliner S-Bahn ist von zentraler Bedeutung für den öffentlichen Nahverkehr in der Hauptstadt und dem unmittelbaren Brandenburger Umland. Die Qualität, besonders die Zuverlässigkeit, hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Um diesen Trend fortzuführen und weiter auszubauen, müssen jetzt die Weichen für die Weiterentwicklung des S-Bahnnetzes gestellt werden. Dass nicht alle 35 Einzelmaßnahmen gleichzeitig angepackt werden können, verwundert bei der Komplexität dieses Vorhabens nicht. Dieses ambitionierte Paket muss jetzt Schritt für Schritt umgesetzt werden. Die Finanzierungsvereinbarung gibt uns nun dafür eine klare Planungssicherheit für die kommenden Jahre, darüber freue ich mich natürlich, auch und besonders im Hinblick auf die umzusetzende Verkehrswende!“

Der Fokus liegt zunächst auf dem Ausbau von Abstellanlagen und Werkstätten. Im Zuge der S-Bahnausschreibung werden der Zugflotte für die Angebotsverdichtung in den kommenden Jahren mindestens 1.308 neue S-Bahn-Wagen zugeführt. Für die Reinigung, Wartung und Reparatur der zusätzlichen Wagen werden mehr Kapazitäten für das Abstellen und die Instandsetzung benötigt. Die zusätzliche Infrastruktur wird auch innerhalb von i2030 geplant und umgesetzt. Weitere Schwerpunkte zum Ausbau sind der Streckenausbau zur Ermöglichung eines 10-Minuten-Taktes auf den Außenstrecken, neue Stationen zur Verbesserung der Erschließung von Wohnsiedlungen und Gewerbegebiete, sowie infrastrukturelle Verbesserungen durch neue Weichenverbindungen, Stabilisierung der Energieversorgung und moderne Leit- und Sicherungstechnik.

Hintergrund Berliner S-Bahn: Die S-Bahn leistet einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche Mobilität in der Stadt und auf den Siedlungsachsen im nahegelegenen Umland. Sie ist komplett elektrifiziert und fährt schon bald vollständig mit Ökostrom. Die Fahrgäste profitieren von einem gut ausgebauten Netz und kurzen Fahrzeiten durch die großflächige Stadt. Die S-Bahn vernetzt den Innenstadtbereich mehrmals die Stunde mit den Umlandgemeinden. Sie bringt bereits heute täglich etwa 1,5 Millionen Menschen von A nach B. Seit Jahren entscheiden sich immer mehr Menschen für die S-Bahn. So stiegen die Fahrgastzahlen von 2012 bis 2018 um 21 Prozent. Der

aktuelle Berliner Nahverkehrsplan rechnet bis 2030 mit einer weiteren Nachfragesteigerung von bis zu 42 Prozent für die öffentlichen Verkehrsangebote.

Das i2030-Maßnahmenpaket ermöglicht die Umsetzung folgender Ziele:

- Mehr Züge: Angebotsausweitung und mehr Kapazität

- Ausweitung des 10-Minuten-Taktes auf Außenästen des Netzes

- Verbesserung der Pünktlichkeit und der Zuverlässigkeit

- Erweiterung des Netzes für einen stabilen Verkehr nicht nur im Regelbetrieb, sondern auch bei Sonderbetrieb mit planmäßigen Baumaßnahmen und außerplanmäßigen Störungen

- Veränderung des Modal Split zu Gunsten des ÖPNV

- Senkung des CO2-Ausstoßes

Schnelle Verbindungen,

pünktliche Züge,

mehr Platz in der Bahn:

Attraktiveres Bahnangebot