RE1-Bahnsteigverlängerungen: Bauliche Umsetzung der 2. Ausbaustufe startet mit Stationen Potsdam Park Sanssouci und Hangelsberg

19.01.2024

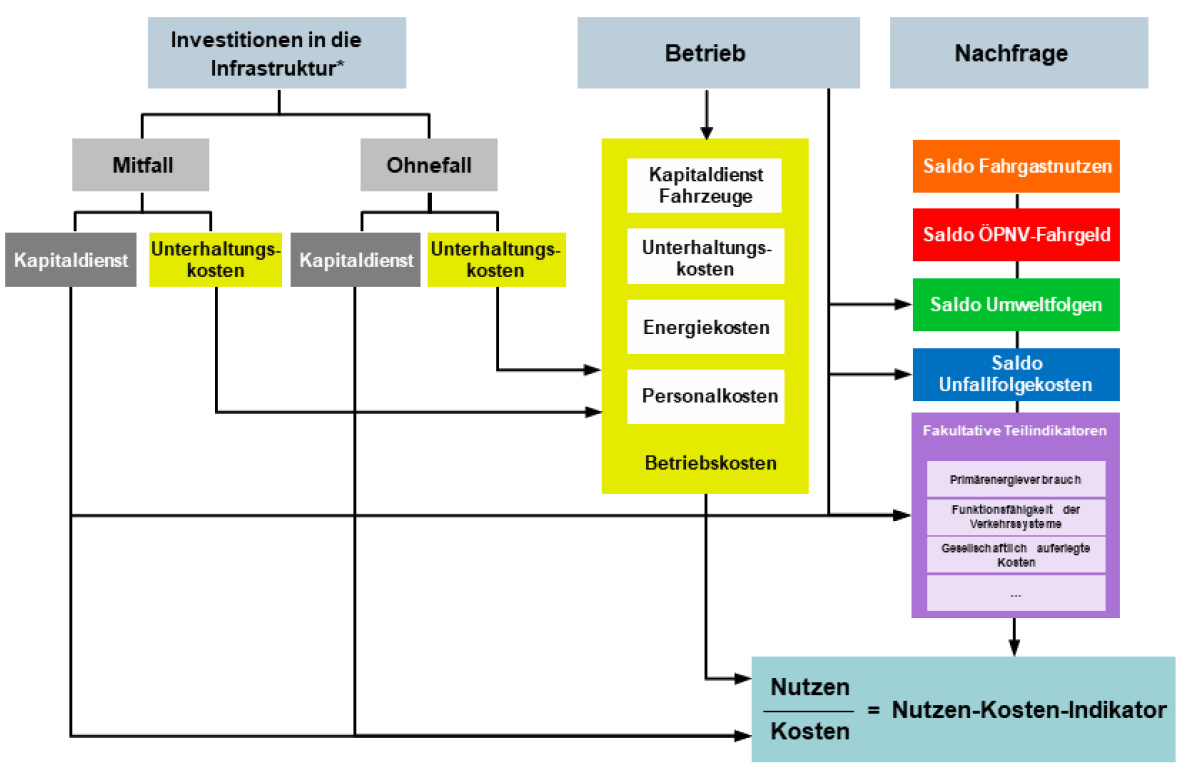

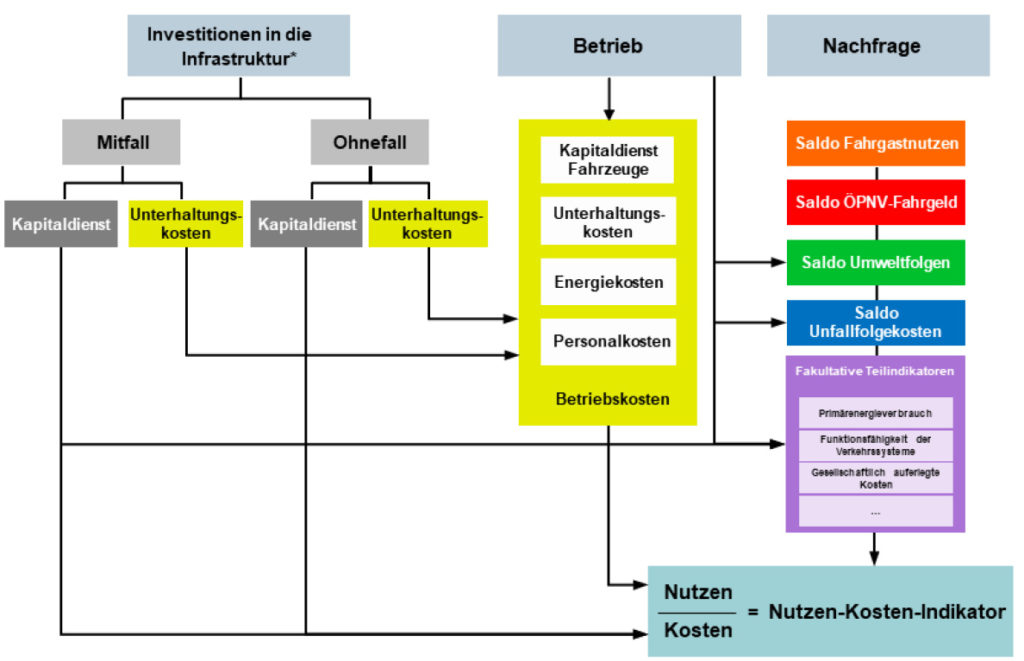

Die Zahl der Pendler*innen auf der RE1-Strecke zwischen Magdeburg, Berlin und Eisenhüttenstadt wächst stetig. Ab 2025 werden die Bahnsteige an allen noch ausstehenden RE1-Stationen sukzessive auf 220 Meter Nutzlänge verlängert. Damit können die langen 8-teiligen Wagen der ODEG perspektivisch an allen Stationen halten. Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens konnte mittels Nutzen-Kosten-Untersuchung von den i2030-Partnern in Kooperation mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) nachgewiesen werden. Bevor die Fördermittel fließen, geht das Land Brandenburg mit 2,75 Millionen Euro in Vorleistung, um den Ausbau in Potsdam Park Sanssouci und Hangelsberg fristgerecht sicherzustellen. Die Deutsche Bahn will die Stationen bis 2025 verlängern.

Seit dem Start des Netzes Elbe-Spree zum Fahrplanwechsel Ende 2022 fahren auf der RE1-Strecke 6- und 8-teilige Züge im dichten Takt mit drei Verbindungen pro Stunde. Das Angebot soll für die Fahrgäste weiter verbessert werden. Dazu werden die von der ODEG schon heute eingesetzten achtteiligen Verstärkerzüge in der Hauptverkehrszeit sukzessive auch auf die anderen Züge ausgerollt, die bislang 6-teilig unterwegs sind. Damit stehen dann jeweils pro Zug 800 Sitzplätze zur Verfügung.

Im Jahr 2022 wurden in einer ersten Baustufe sechs Stationen mit besonders kurzen Bahnsteigen für den Einsatz der 6-teiligen Züge verlängert und nun schließt sich die zweite Ausbaustufe ab 2025 an. In einer zweiten und dritten Baustufe sollen alle RE1-Stationen für den Einsatz von achtteiligen Zügen mit entsprechender Bahnsteiglänge ausgebaut werden. Im Projekt i2030 werden die Verlängerungen geplant und umgesetzt. Die Stationen Potsdam Park Sanssouci und Hangelsberg werden zuerst verlängert, um den Zeitraum parallel stattfindender Baumaßnahmen in der Region zu nutzen. In den darauffolgenden Jahren folgen weitere 11 Stationen. Die Planungen dafür befinden sich derzeit in der Entwurfsplanung (3. Planungsphase nach HOAI). Bis Ende 2028 sollen alle Stationen verlängert sein, um das Haltekonzept für die achtteiligen RE1-Züge vollumfänglich umsetzen zu können.

Rainer Genilke, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg: „Mit dem Start des Netzes Elbe-Spree und rund 30 Prozent mehr Angebot auf der Schiene sind wir im letzten Jahr einen Riesenschritt gegangen, um die für Brandenburg wichtige RE1-Strecke fit für die Zukunft zu machen. Im nächsten Schritt wollen wir, dass die 6- und 8-teiligen Zügen mit mehr Sitzplätzen so schnell wie möglich an allen 11 Stationen halten können. Unsere Investition von 2,75 Millionen Euro für den Ausbau der Stationen Potsdam Park Sanssouci und Hangelsberg ist deshalb gut angelegtes Geld – für deutlich mehr Mobilität auf der Schiene und die Verkehrswende.“

Manja Schreiner, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlin: „Der RE1 ist für den Pendlerverkehr von und nach Berlin eine der wichtigsten Hauptschlagadern. Durch den Ausbau weiterer Brandenburger Bahnsteige können auch dort Fahrgäste die modernen Fahrzeuge mit erheblich mehr Kapazitäten nutzen. Dieses deutliche Plus an Sitzplätzen macht das Bahnfahren in unserer Hauptstadtregion noch attraktiver.“

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der DB für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern: „Im Regionalverkehr Berlin-Brandenburg wird dringend zusätzliche Kapazität benötigt. Hierfür verbessern wir die Infrastruktur gemeinsam mit Bund und Ländern kontinuierlich. Die Bahnsteigverlängerungen sind ein wichtiger Baustein, das Verkehrsangebot im Metropolraum Berlin zukunftssicher und attraktiv gestalten zu können.“

Ute Bonde, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB):„Der RE1 ist die Linie mit den meisten Fahrgastzahlen im Verbundgebiet Berlin-Brandenburg. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir für die Fahrgäste komfortable Bedingungen schaffen mit möglichst dichten Takten und einem hohen Sitzplatzangebot. Mit dem Netz Elbe-Spree haben wir Ende 2022 in punkto Angebot und Qualität ordentlich zugelegt. In den kommenden Jahren wollen wir das Sitzplatzangebot noch einmal deutlich hochfahren. Voraussetzung dafür sind entsprechend lange Bahnsteige. Dank der Vorfinanzierung durch das Land Brandenburg kann der i2030-Ausbau an den ersten Stationen bereits in 2025 starten.

Die Finanzierung für die Realisierung wird über das Gemeindefinanzierungsgesetz des Bundes (GVFG) gefördert. Eine Anmeldung des Gesamtvorhabens mit seinen insgesamt drei Baustufen ist durch die Deutsche Bahn erfolgt. Da die Bahnsteigverlängerungen in Potsdam Park Sanssouci und Hangelsberg bereits Ende 2025 in Betrieb gehen sollen, wurde der Start der Ausschreibung für die Ausführungsplanung und Bauleistung noch im Dezember 2023 erforderlich.

Aufgrund der komplexen Abwicklungsprozesse bis zum Erhalt der Bundesmittel besteht die Notwendigkeit die Finanzierung der Infrastrukturmaßnahme über rund 2,7 Mio. Euro zunächst durch das Land Brandenburg sicherzustellen, so dass die Inbetriebnahme im Jahr 2025 ermöglicht werden kann. Die vom Land gewährten Zuschüsse werden nach Vorliegen der Zuwendungsbescheide mit Bundesmitteln anteilig abgelöst.

Mit den Bauarbeiten wird nach derzeitigen Rahmenterminplänen im 1. Quartal 2025 für die Station Potsdam Park Sanssouci und im 3. Quartal 2025 für die Station Hangelsberg gerechnet. Über mögliche Einschränkungen im Fahrplan während der Bauzeit wird rechtzeitig informiert.

RE1-Stationen, die im Zuge des i2030-Ausbaus verlängert werden:

- Baustufe (Verlängerung für den Halt 6-teiliger Züge, bereits Ende 2022 umgesetzt)

- Fangschleuse

- Hangelsberg

- Berkenbrück

- Briesen (Mark)

- Jacobsdorf (Mark)

- Pillgram

- Baustufe (Verlängerung für den Halt 8-teiliger Züge)

- Götz

- Groß Kreutz

- Potsdam Park Sanssouci

- Hangelsberg

- Berkenbrück

- Briesen (Mark)

- Jacobsdorf (Mark)

- Pillgram

- Ziltendorf

- Finkenheerd

- Baustufe (Verlängerung für den Halt 8-teiliger Züge)

- Wusterwitz

- Kirchmöser

- Kraftwerk Finkenheerd

Alle weiteren RE1-Stationen weisen bereits heute ausreichende Bahnsteiglängen für achtteilige Züge auf bzw. es sind bereits Ausbaumaßnahmen unabhängig vom Projekt i2030 geplant, bei denen auch die Bahnsteige entsprechend verlängert werden.