Fahrplanwechsel und die Inbetriebnahme der Netze Elbe-Spree und Lausitz bringen erheblich mehr Angebot – mehr Züge – mehr Qualität

05.12.2022

- Netz Elbe-Spree und Netz Lausitz nehmen ab dem 11. Dezember den Betrieb auf: DB Regio Nordost und die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) bringen gemeinsam sechs Millionen Zugkilometer mehr und höheren Komfort auf die Schiene

- Längere Züge und mehr Direktverbindungen, z.B. auf dem RE1 zwischen Brandenburg Hbf. und Frankfurt (Oder), zwischen Berlin und Cottbus sowie in Richtung Nauen, Bad Belzig und Ludwigsfelde

- mehr Verbindungen am Wochenende und am Abend vor allem in der Lausitz

- Moderne Fahrzeuge, WLAN, digitale Fahrgastinformation und intelligente Bordsysteme für Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Fünf neue PlusBus-Linien und verbesserte Busanbindung zum SPNV im Land Brandenburg

2022 ist für Berlin und Brandenburg das Jahr der Umsetzung und Inbetriebnahme jahrelanger Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Der Ausbau des Angebots und zahlreiche Verbesserungen im Schienennetz werden erstmals nun mit dem Fahrplanwechsel im gesamten VBB-Land für die Fahrgäste sichtbar und vor allem spürbar. Mit dem vom VBB initiierten ÖPNV-Konzept 2030 wurde vor fünf Jahren der Grundstein für die heutige Angebotsentwicklung gelegt. Gemeinsam mit den Ländern Berlin und Brandenburg wurden Potenziale identifiziert und Umsetzungsschritte erarbeitet.

Der erste Schritt sind nun die Betriebsaufnahmen in den Netzen Elbe-Spree und Lausitz durch DB Regio Nordost und die ODEG, die die entsprechenden Vergabeverfahren für sich entscheiden konnten. Der VBB hatte diese Vergaben im Auftrag der beteiligten Bundesländer Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern (Netz Elbe-Spree) sowie dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig ZVNL (Netz Lausitz) durchgeführt.

Um das Schienennetz und die Bahnhöfe in Berlin und Brandenburg zu verbessern, wurden in diesem Jahr rund 1,4 Milliarden Euro in die Region investiert. Es werden damit rund 125 Kilometer Gleise, 165 Weichen sowie 25 Brücken modernisiert und erneuert. Für das VBB-Land investieren die Länder Berlin und Brandenburg neben dem Ausbau der Schieneninfrastruktur gemeinsam mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen zudem in Taktverdichtungen und neue Fahrzeuge.

Mit dem Netz Elbe-Spree und dem Netz Lausitz bringen alle beteiligten Bundesländer deutlich mehr Angebote, Züge und mehr Qualität auf die Schiene. Ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember werden nun insgesamt 28 Millionen Zugkilometer im Netz Elbe-Spree und 4,3 Millionen Zugkilometer im Netz Lausitz gefahren. Die Kapazitäten werden durch eine dichtere Taktung und längere Züge deutlich erhöht, zusätzlich steigt der Komfort für die Fahrgäste durch die neuen bzw. umgebauten Fahrzeuge merklich.

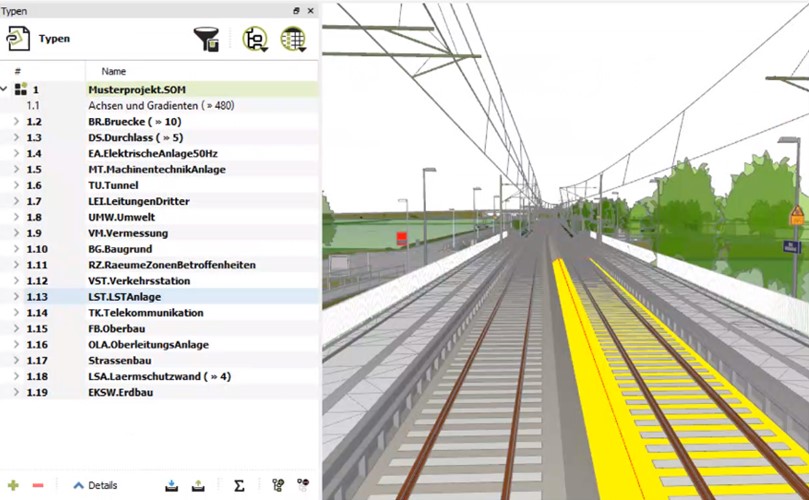

Damit Züge länger sein und pünktlicher fahren können, gehen zudem erste Maßnahmen des Infrastrukturprojekts i2030 in die Umsetzung: Einige Bahnsteige zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) wurden in einer ersten Stufe verlängert, so dass dort die sechsteiligen Züge der Linie RE1 halten können. In einer zweiten Stufe ist die Verlängerung weiterer Bahnsteige für den Einsatz von achtteiligen Zügen geplant.

Mit dem Wiederaufbau der Brücke über die Wetzlarer Bahn kann auch der Streckenabschnitt Beelitz Stadt – Ferch-Lienewitz für den Schienenverkehr reaktiviert und die RB33 von Jüterbog direkt nach Potsdam Hbf. angeboten werden.

Netz Elbe-Spree:

Das neue Netz bringt 30 Prozent mehr Angebot auf die Schiene und es werden insgesamt 28 Millionen Zugkilometer auf 17 Linien inkl. dem Flughafen-Express (FEX) gefahren. Es kommen neue Fahrzeuge zum Einsatz. Außerdem wird eine Fahrplanumstellung gemeinsam mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die Finalisierung des Fahrzeugum- und neubaus umgesetzt. Zu den bereits bislang üblichen Qualitätsstandards wie beispielsweise 100 Prozent Zugbegleitung, Steckdosen im gesamten Zug sowie Fahrgastinformationsbildschirmen wird der Standard jetzt weiter erhöht: Es kommen WLAN, Auslastungsanzeigen und exklusive Fahrradbereiche hinzu.

Die ODEG setzt u.a. neue Züge vom Typ Siemens Desiro HC ein.

Auf den neu in der Hauptverkehrszeit fahrenden „Expresszügen“ werden zwei vierteilige Desiro HC in Doppeltraktion mit jeweils rund 800 Sitzplätzen eingesetzt. Diese ermöglichen drei Fahrten je Stunde zwischen Brandenburg a. d. Havel und Frankfurt (Oder) und dabei einen 20-Minuten-Takt zwischen Erkner und Werder. Bei den anderen Fahrten kommen sechsteilige Desiro HC-Züge mit 637 Sitzplätzen und 49 Fahrradstellplätzen zum Einsatz. Speziell beschichtete Zugfensterscheiben bieten für Mobilfunkgeräte einen besseren Netzempfang. Auf dem RE1 und dem RE8 können Fahrgäste auf ausgewählten Fahrten Getränke und Snacks am Platz erwerben.

Besondere Barrierefreiheit im Desiro HC:

Mit dem Einsatz der neuen Desiro HC-Fahrzeuge wird es nun möglich sein, dass Rollstuhlfahrer*innen selbstständig gut ein- und aussteigen können, unabhängig von der Bahnsteighöhe. Ein Mittelwagen (Vierteiler) bzw. zwei Mittelwagen (Sechsteiler) bieten ab sofort zwei unterschiedliche Einstiegshöhen an. Der jeweils passende Ein- und Ausstieg wird außen und innen angezeigt.

Umbaufahrzeuge:

Die DB Regio Nordost setzt ab dem Fahrplanwechsel auf vielen Linien fünf Doppelstockwagen mit Lok und einer Kapazität von bis zu 550 Sitzplätzen ein. Zudem wurden 41 Talent 2-Triebzüge modernisiert. Auch diese Züge bieten kostenloses WLAN, eine verbesserte Fahrgastinformation sowie neu gestaltete Sanitärräume.

Die Modernisierung der Wagen und Triebwagen fand zudem überwiegend in Brandenburg und Berlin statt. Die Loks wurden in Sachsen-Anhalt grundüberholt. Somit verbleibt ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfung in der Region. Zudem wurden über 400 neue Arbeitsplätze unter anderem im technischen und im Servicebereich geschaffen.

Werksanbindung Tesla:

Wie bislang halten zwei RE1-Züge pro Stunde am Bahnhof Fangschleuse. Der Neubau des Bahnhofs Fangschleuse mit langen Bahnsteigen ist in Planung und wird voraussichtlich bis 2026 fertiggestellt. Dann können am neuen Bahnhof Fangschleuse, der nach Westen in Richtung des Werks verschoben wird, alle RE1-Züge im 20-Minuten-Takt halten.

Neue Linien zum Flughafen BER:

Der Regionalverkehr zum Flughafen BER wird neu strukturiert und vor allem in den Tagesrandzeiten ausgeweitet:

Neben dem halbstündlichen Flughafenexpress (FEX) werden künftig die Linien RE8 aus Wismar bzw. Wittenberge und RB23 aus Potsdam über die Berliner Innenstadt zum Flughafen BER fahren. Sie ersetzen die bisherigen Linien RE7 und RB14, so dass auch weiterhin vier Züge pro Stunde ab Berlin Hbf. und Berlin Ostkreuz zum Flughafen BER angeboten werden.

Ab Fahrplanwechsel wird der Flughafen BER auch erstmals täglich rund um die Uhr mit Zügen aus und in Richtung Berliner Innenstadt angebunden. Die Linie RE8 fährt dann im 24-Stunden-Betrieb stündlich zwischen Berlin-Charlottenburg und dem BER. Zusätzlich bestehen ab Berlin tagsüber sechs Fahrten pro Stunde mit den S-Bahn-Linien S45 und S9 sowie eine zweistündliche Intercity-Verbindung.

Potsdam und Königs Wusterhausen sind mit der RB22 weiterhin stündlich direkt an den Flughafen BER angebunden. In Königs Wusterhausen erreichen Fahrgäste einen kurzen Anschluss zum RE2 in Richtung Cottbus.

Die Verbindung von Wünsdorf-Waldstadt übernimmt die Linie RB24 von der RE7. Neue Direktverbindungen zum Flughafen BER gibt es aus Ludwigsfelde mit der Linie RB32 zum Terminal 1-2 sowie aus Eberswalde (RB24) und Oranienburg (RB32) zum ehemaligen Terminal 5 in Schönefeld. Von dort zum Terminal 1-2 stehen verschiedene Buslinien sowie die S-Bahn zur Weiterfahrt zur Verfügung.

Dresdner Bahn ab Ende 2025: Sobald die Dresdner Bahn in Berlin in Betrieb genommen wird (voraussichtlich Ende 2025) werden die Züge aus Eberswalde und Oranienburg auch zum Terminal 1-2 fahren und dann nach Wünsdorf-Waldstadt (RB24) bzw. Ludwigsfelde (RB32) durchgebunden. Bis dahin ist die eingleisige Ostanbindung von der Berliner Innenstadt zum Flughafen BER Terminal 1-2 mit den Linien FEX, RE8 und RB23 bereits voll ausgelastet. Auf den Linien FEX, RB24 und RB32 werden neu fünf Doppelstockwagen je Zug eingesetzt, die nach dem Umbau im unteren Stock besondere Bereiche für Gepäck, aber auch für Fahrräder bereithalten.

Netz Lausitz:

Das Angebot auf den Linien des Netzes wird um 15 Prozent ausgeweitet mit jetzt 4,3 Millionen Zugkilometern, mit neuen Direktverbindungen in der Lausitz und einem Halbstundentakt zwischen Cottbus und Senftenberg mit dem RE13. Hinzu kommen mehr Sitzplätze auf vielen Fahrten und ebenso wie im Netz Elbe-Spree weitere Services für die Fahrgäste. In den Tagesrandzeiten und am Wochenende wird das Angebot auf der Linie RB49 deutlich verbessert. So werden u.a. Bad Liebenwerda und Lauchhammer bereits ab kurz nach 4 Uhr am Morgen und bis nach 22 Uhr am Abend bedient. Zwischen Cottbus und Senftenberg gibt es eine spätere Abfahrt an Wochenenden. Mit den nach Frankfurt (Oder) verlängerten Linien RE10 und RB43 entfällt ab Fahrplanwechsel der Umstieg in Cottbus Hauptbahnhof z.B. auf der Fahrt von Guben nach Finsterwalde. So erreichen auch Fahrgäste aus dem Nachbarland Polen von Zielona Góra aus Falkenberg (Elster) bzw. Leipzig Hbf mit nur einem Umstieg in Guben.

Die neue Linie RE11 bietet eine beschleunigte Verbindung zwischen den sächsischen Städten Leipzig und Hoyerswerda, wovon auch die Zwischenhalte in Brandenburg, wie z.B. Bad Liebenwerda und Elsterwerda profitieren.

Die gesamten Änderungen und Verbesserungen aller

betroffenen Linien in den Netzen Elbe-Spree und Lausitz sind hier detailliert dargestellt und erklärt:

Weitere Änderungen im Regionalverkehr

Im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Linie RE11 Hoyerswerda – Leipzig Hbf. werden die Fahrpläne der Linien RE15, RE18 und RB49 um eine Stunde getauscht. Die stündlich wechselnden Durchbindungen und Anschlüsse im Knoten Ruhland aus Cottbus bzw. Hoyerswerda nach Dresden bzw. Falkenberg (Elster) können dadurch weiterhin angeboten werden, lediglich um eine Stunde versetzt gegenüber heute.

Zum Fahrplanwechsel endet der Probebetrieb der RB63 zwischen Joachimsthal und Templin Stadt aufgrund der zu geringen Nachfrage und des Infrastrukturzustands in diesem Abschnitt. Bis zur Aufnahme des PlusBus-Rings durch den Landkreis Uckermark wird vorübergehend ein Ersatzverkehr mit Bussen entsprechend des bisherigen Zugverkehrs angeboten.

Größere Baumaßnahmen im Regionalverkehr

Die Investitionen in den Ausbau des Schienennetzes sind weiterhin hoch, so dass auch im Fahrplan 2023 an einigen Stellen im Schienennetz der DB gebaut wird. Schwerpunkte sind dabei im Regionalverkehr der Ausbau der Stettiner Bahn, Angermünde – Stettin einschließlich des Neubaus der Brücken zwischen Berlin und Bernau, der Neubau der Oderbrücke in Kostrzyn sowie der Wiederaufbau der Dresdner Bahn im Bereich Blankenfelde. Die folgenden, größeren Baumaßnahmen sind bereits im Jahresfahrplan berücksichtigt:

- Bernau (b Berlin) – Berlin-Lichtenberg ganzjährig (RB24)

- Passow – Angermünde bis 23. April 2023 (RB/RE66)

- Szczecin – Angermünde vom 24. April bis 21. Mai 2023 (RB/RE66)

- Küstrin-Kietz – Kostrzyn bis Mai 2023 (RB26)

- Flughafen BER T 1-2 – Wünsdorf-Waldstadt vom 21. April bis 10. November 2023 (RB24)

- Berlin Hbf. (tief) – Rangsdorf vom 21. April bis 10. November 2023 (RE8)

- Müllrose – Frankfurt (Oder) vom 19. Mai bis 17. September 2023 (RB36)

- Haltausfall Caputh-Geltow bis 1. April 2023 (RB33)

- Haltausfall Berlin Ostkreuz jeweils zeitweise je nach Richtung vom 29. Mai bis 13. Oktober 2023 (RE1, RE2, RE7, RE8, RB23)

- Haltausfall Hohen Neuendorf West bis 31. März 2023 (RB20)

Soweit keine parallelen Fahrtmöglichkeiten mit anderen Verkehrsmitteln bestehen, werden Ersatzverkehre mit Bussen eingerichtet. Darüber hinaus werden im laufenden Fahrplanjahr auch wieder zahlreiche kleinere Baumaßnahmen stattfinden, die kurzfristig von den jeweiligen Verkehrsunternehmen veröffentlicht und in der elektronischen Fahrplanauskunft berücksichtigt werden.

Berliner S-Bahn

In mehreren Schritten wird, beginnend bereits ab Fahrplanwechsel im Dezember 2022, die Kapazität auf den Ringlinien S41 und S42 von 6- auf 8-Wagen-Züge erhöht. Sukzessive werden dafür auch Neufahrzeuge der Baureihe 483 und 484 mit mehr Komfort für die Fahrgäste eingesetzt. Ab 13.10.2023 fahren dann auf den Ringlinien ausschließlich Neufahrzeuge mit 8 Wagen, somit mit 25 Prozent mehr Platzkapazität als bisher.

Alle Änderungen im S-Bahn-Verkehr zum Fahrplanwechsel sind hier zu erfahren:

https://sbahn.berlin/aktuelles/artikel/fahrplanwechsel-das-hat-sich-geaendert/

Baumaßnahmen / Einschränkungen im S-Bahnverkehr

Bei den baubedingten Einschränkungen auf der Linie S2 in Lichtenrade für den Ausbau der Dresdner Bahn ist eine weitere Etappe geschafft. Ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 können die Züge wieder bis Mahlow fahren. Nur der Endabschnitt zwischen Mahlow und Blankenfelde muss noch bis vsl. April 2023 durch Ersatzbusse bedient werden.

Auf der Linie S3 führen die beginnenden Arbeiten für den Umbau des Bahnhofs Köpenick mit Neubau eines Regionalbahnsteigs ab vsl. 20. März 2023 zu Fahrplanänderungen, die bis zum Sommer 2024 andauern werden: Im Bahnhof Köpenick steht während dieser Zeit für die Züge beider Richtungen nur ein Gleis zur Verfügung. Im Abschnitt zwischen Wuhlheide und Erkner ergibt sich hierdurch eine um etwa eine Minute verlängerte Fahrzeit. Die Abfahrtsminuten auf den Zwischenstationen ändern sich entsprechend. Die Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags können während dieser Zeit nur zwischen Ostbahnhof und Karlshorst fahren und halten dann zusätzlich auch in Rummelsburg und Betriebsbahnhof Rummelsburg.

Änderungen im Busverkehr

Mit den neuen Angeboten im SPNV ändern sich auch die Randbedingungen für die Bahn-Bus-Verknüpfung in Brandenburg. An vielen Stationen wurden die Busfahrpläne angepasst, teilweise wurden die Taktverdichtungen im SPNV auch direkt aufgenommen und zusätzliche Busverkehre eingerichtet. Besonders große Anpassungen sind in Potsdam-Mittelmark notwendig: 50 Buslinien haben Fahrplananpassungen, an vielen Linien waren größere Taktanpassungen in Zusammenhang mit den neuen SPNV Fahrplänen notwendig. Zum Beispiel wird die neue RE7-Taktverdichtung durch 4 Linien an den Stationen Bad Belzig, Borkheide und Michendorf mit dem regionalen Busnetz verknüpft.

Weitere Informationen zu den Angebotsanpassungen in PM finden sie unter: https://www.regiobus-pm.de/

Neue PlusBusse im Land Brandenburg

Im Landkreis Elbe-Elster werden zwei neue PlusBus-Linien die Brandenburger PlusBus-Familie verstärken. Die neuen Linien fahren unter dem Namen „PlusBus Elsterland“ und ergänzen das bestehende Busangebot in der Region. Auf der PlusBus-Linie 544 (Herzberg <> Doberlug-Kirchhain) wird das bestehende Angebot ausgeweitet. Die Linie 520 fährt von Elsterwerda über Bad Liebenwerda nach Herzberg und bedient den Teilabschnitt Herzberg <> Falkenberg bis 2025 als PlusBus.

In den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree werden drei Linien zu PlusBus-Linien aufgewertet. Busse der Linie 950 (Strausberg <> Erkner), der Linie 420 (Erkner <> Neuenhagen) und der Linie 435 (Fürstenwalde <> Storkow) werden künftig unter dem Namen „PlusBus Oderland-Spree“ fahren. Neu ist dabei der Streckenabschnitt der Linie 420 zwischen Schöneiche und Neuenhagen. Damit wird ein weiterer Lückenschluss zwischen den Achsen der S3 und der S5 erreicht. PlusBus-Linien fahren unter einheitlichen Qualitätskriterien wie regelmäßigem Taktverkehr, Wochenendverkehr und einem zeitnahen Bahn-Bus-Übergang. Im Land Brandenburg wird es dann 37 Linien in 12 von 14 Landkreisen geben, die als PlusBus-Linien ausgewiesen sind. Mehr zum PlusBus in Brandenburg unter: vbb.de/plusbus.

Rufbusse im Verbundgebiet

Eine Ergänzung des konventionellen Busnetzes, nicht nur im ländlichen Raum, sind einzelne Rufbusse oder ganze Rufbusnetze.

Alle aktuellen Rufbus-Angebote inkl. der Neuerungen zum Fahrplanwechsel im VBB-Land:

https://www.vbb.de/vbb-themen/buskonzepte/rufbus/gebiete-und-linien/

Die Fahrplanauskunft VBB-Fahrinfo

Die Fahrinfo-Services für Berlin und Brandenburg berücksichtigen ab sofort alle Änderungen des neuen Fahrplans. Dies betrifft alle Apps von VBB, BVG, S-Bahn Berlin GmbH und DB AG sowie Fahrinfo-Angebote auf vbb.de, bvg.de und sbahn.berlin.

Die Liniennetze gibt es unter

https://www.vbb.de/ und www.vbb.de/zugumzug zum Download.

Schnelle Verbindungen,

pünktliche Züge,

mehr Platz in der Bahn:

Attraktiveres Bahnangebot